起源/origin

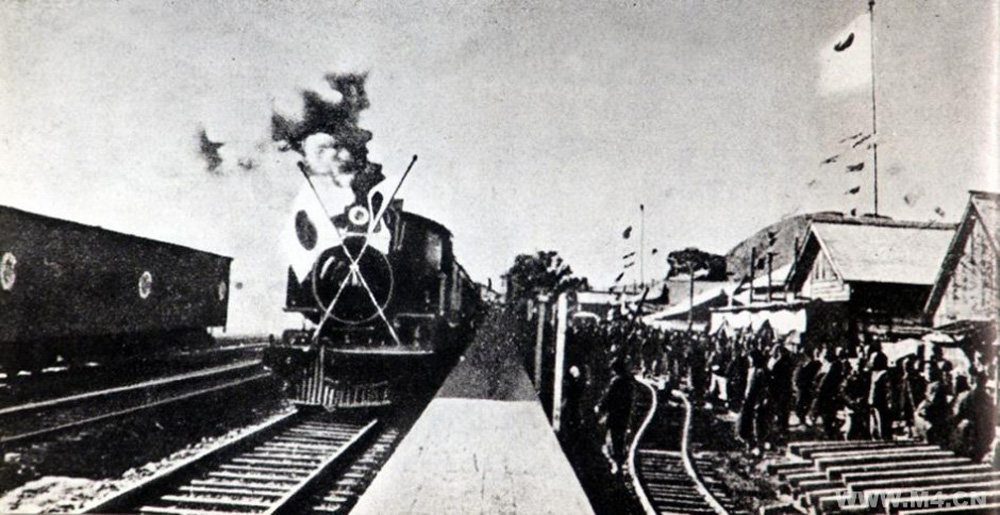

关于傅家店的由来有三种不同的说法,其中和实际情况较为接近的就是傅宝善先到呼兰,后落户于南头道街开药铺,有了“傅家店”。1905年,清政府以傅家店为中心,合并杨、韩、刘、辛四家子,正式将傅家店确立为行政区域。1908年滨江江防何厚琦,认为“店”字狭窄,故改为“甸”,从此傅家甸成为道外区名称。中华巴洛克就是在傅家甸建立之初形成的。这里的建筑大都建于20世纪初期,是闯关东来到哈尔滨修筑中东铁路的人在这里居住和生活,慢慢建立了中华巴洛克历史文化街区。我们作为历史遗产的托管人,好好的了解他们背后的故事,有助于将其精髓传递出去。我们就从修筑中东铁路开始说起了。让我们体会一下巴洛克是怎样一步一步走向繁荣的。

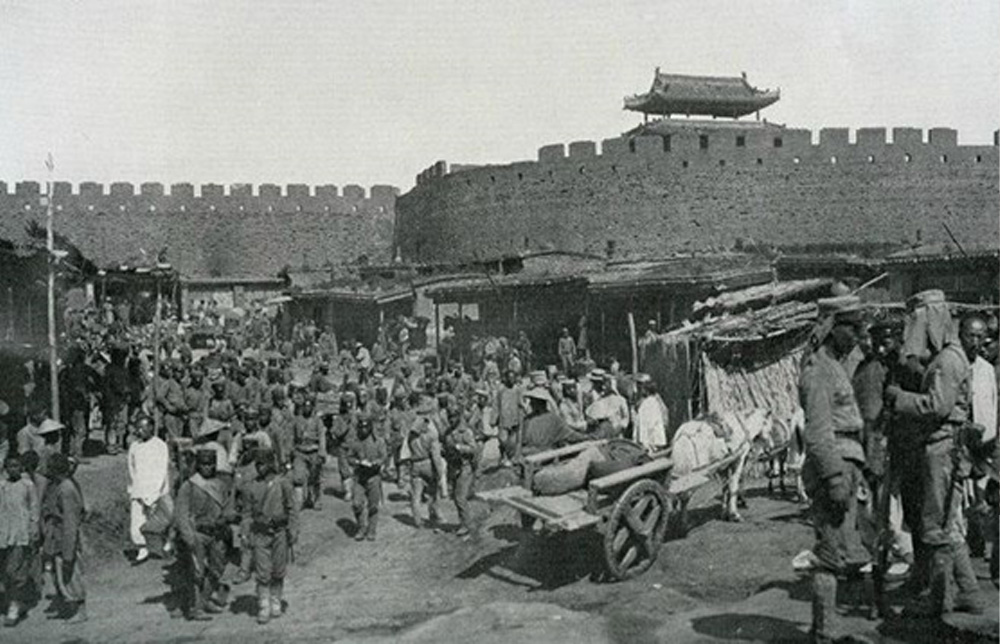

1898年到1903年间,沙皇俄国修建中东铁路,当时筑路工人达17万之多,铁路完工后,关中人留在傅家店谋生,多达一万人。1900年铁路局将香坊、南岗、道里区变成俄国人居住和行政、商业区之后,这些地方的商人和平民大都移居傅家店,从修筑铁路之前的几百人,骤然增至25000余人。因为沙俄的遗忘促使了我们民族工商业迅猛发展的态势。1904-1905年期间,日俄战争让俄国失去了南满的势力范围,也被迫同意将哈尔滨对各国开放。这时清政府才意识到哈尔滨的中枢地位,而此时的秦家岗(现南岗)和埠头(现道里),已变成俄商、俄民为主体的沙俄附属地,唯独以中国商民为主体的傅家店尚未来得及变成俄国的附属地,所以1905年清政府批准在傅家店成立滨江关道。1906年将杨、韩、刘、辛四家子和1909年圈河相继划入傅家店。人口的增加和中国商人向傅家店聚集,加上沙俄在哈尔滨唯独把傅家店划在中东铁路附属地之外,这就使傅家店摆脱了沙俄对这里经济管制。清政府错失在哈尔滨设治的良机,只能对傅家店这个狭小的空间设治管辖,使傅家店成为了哈尔滨民族工商业的发祥地,这也是为什么民族工商业可以在这里得以发展壮大的原因之一。1920年东省特别区设立后,中东铁路属地的民族工商业者要向东省特区和沙俄把持下的市自治会缴纳两份税,而傅家店不存在向沙俄势力交税的问题,这些有利条件吸引更多的民族工商业者纷纷来到傅家店投资做买卖。

日俄战争期间,切断了南满和山海关的交通,以往从京、津、沪等地进货的东三省商家只能转而从哈尔滨进货,哈尔滨是中东铁路东、西、南三个方向的交汇处,是西伯利亚和海参崴之间商品流通的必经之地,所以哈尔滨的民族工商业者在此期间发了大财。除此之外,世界大战前后,哈尔滨是俄军后方基地。在战争的刺激下,俄国私人军用物资大量投产,直至俄军战败,市场被日本人占领,俄国私人企业生产萎缩,开始向中国资本家手里转移。而战争期间我们的工商业受影响不大,反而进一步得到发展,形成了行业众多,门类齐全、独立完整的民族工商业体系。

傅家店的商人生意越做越大,对生活的品质要求也越来越高,开始修建自己的宅院,他们纷纷效仿道里、南岗的建筑风格,建造了 “中华巴洛克”风格的建筑。“中华巴洛克”风格建筑主要为西方巴洛克、新艺术运动和折衷主义风格与中国传统建筑模式及纹样相结合,建筑立面细部装饰考究,并在女儿墙、檐口、门窗、阳台及墙面等部位进行了重点处理,但在建筑内部院落中则采用中国传统样式的外廊及中国风格的檐楣、廊柱、栏杆和楼梯等。

这些建筑的斗拱、台阶和栏杆与西方建筑的柱式、山花等构件交织在一起。柱式是西洋的,但装饰是中国的,这些在西洋建筑上都是没有的。另外,墙面浮雕装饰采用植物花卉,表达吉祥富贵,多子多孙的文化内涵。如葡萄、石榴象征多子多孙,牡丹、梅花、荷花和海棠等象征富贵吉祥,装有多种植物的大花篮象征五谷丰登。中华巴洛克式建筑甚至在墙体浮雕中采用一个树根长出两枝树枝,一边结石榴,一边结桃,这充分反映当时老百姓希望家里多子多孙、人丁兴旺的朴实愿望。使用象征福禄寿喜的动物图案,如蝙蝠、鹿和仙鹤等。这象征着福禄延年。此外,有些装饰甚至直接用铜钱,表达出建筑主人期盼财源滚滚的心愿。

这些鲜明的特征,不仅向我们诉说了当时商人和民众的心里,同时也成就了具有中华特色的“巴洛克”式建筑,成就了中华巴洛克历史文化保护区。

穿着大褂、旗袍走在巴洛克的街道里,触摸历史岁月的痕迹,仿佛我们自己也置身于20世纪初期,我们就是那时候的民族工商业者,是巴洛克的创建者之一。

版权所有:龙采科技集团巴洛克运营管理有限责任公司